ou quand France Stratégie part à l’assaut de la controverse des mégabassines…

Mardi 21 Janvier 2025 dernier se tenait une conférence organisée par France Stratégie, missionnée en Septembre 2023 à la demande d’Elisabeth Borne, alors Première ministre. »Inondations à Valence en Espagne, sécheresses chroniques dans les Pyrénées orientales, l’année 2024 n’a pas été épargnée par les événements extrêmes. Le cycle de l’eau est aujourd’hui durablement affecté par le changement climatique, et des conflits d’usage émergent dans les territoires. »

La référence aux affrontements de Sainte-Soline de fin mars 2023, est présente. Pour l’Etat, il s’agit de « construire une prospective de la demande en eau en 2050 en France hexagonale et Corse » et « d’anticiper de futures tensions ».Voilà comment se présentait cette matinée, à laquelle j’ai assisté avec un grand intérêt, telle une « occasion en or » pour passer la controverse des mégabassines à la loupe.

Les rationalités que nous avions étudié se parlent. C’est un arène physique qui se matérialise sous nos yeux. Les arguments mobilisés par les acteurs de la controverse de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, trouvent comme une chambre d’écho ici.

Je vous invite à retrouver la teneur des échanges – retranscrits suite à une prise de notes, en fin de page.

Mais de nouveaux arguments et résultats scientifiques émergent, qui promettent de relancer les débats.

« Quelle pourrait être la demande en eau pour les activités humaines en 2050 ? Quels choix de société auront des effets déterminants sur cette demande ? Cette dernière sera-t-elle en adéquation avec les ressources disponibles dans les territoires ? A quelles périodes de l’année des tensions pourraient apparaître ? »

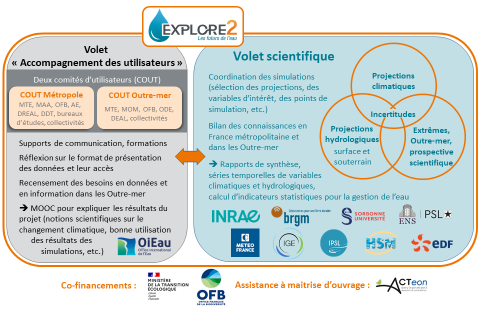

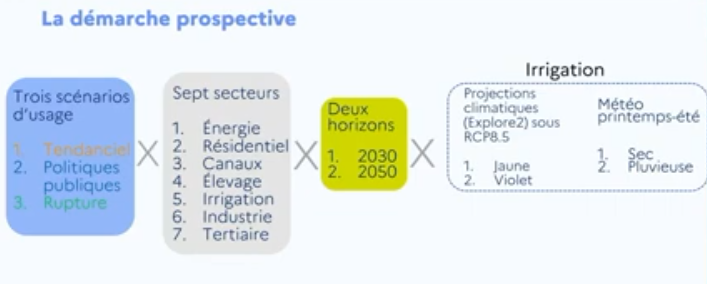

Ces questions, France Stratégie tente d’y répondre réponse, dans une travail de prospective, visant à évaluer les évolutions de la demande en eau* en 2050, en fonction de différents choix de société** en matière de production énergétique, industrielle,agricole. L’INRAE, à travers son étude « EXPLORE2″, travaille de concert afin de fournir la vision prospective des scénarios climatiques – et donc l’évolution de la ressource – à réconcilier avec les scénarios de la demande.

« Sans inflexion des politiques publiques, les consommations en période estivale pourraient plus que doubler entre 2020 et 2050, dans la moitié du territoire. Ceci pourrait conduire à l’intensification des conflits d’usage. »

*à travers une estimation des prélèvements et des consommations associées

**se basant sur les scénarios de transition écologique élaborés par l’ADEME (ndlr)

Voici le programme de cette matinée dont nous tenterons de transmettre les principaux enseignements, informations, ainsi que les nouveaux arguments mobilisés et évolutions intéressantes dans la prise en compte de la controverse.

Programme

9 h 30 | Ouverture

- Mot d’introduction par Cédric AUDENIS, commissaire général par intérim de France Stratégie /////10m33s – 14m30s

- Intervention d’Antoine PELLION, secrétaire général à la planification écologique /////14m39s – 23m14s

9 h 45 | Présentation à deux voix, Comment pourraient évoluer la ressource et la demande en eau d’ici à 2050 ? par Eric SAUQUET, directeur de recherche en hydrologie à l’INRAE et Hélène ARAMBOUROU, adjointe au directeur du département Développement durable et Numérique à France Stratégie /////23m30s – 45m02s

10 h 05 | Table ronde 1. Les usages de l’eau en France, quelles perspectives ? ///// 45m02s – 1h40m30s (questions incluses)

- Luc SERVANT, vice-président de Chambre agriculture France en charge des questions Eau

- Christian LECUSSAN, président de la fédération des industriels utilisateurs d’eau

- Anne GROSPERRIN, vice-présidente au cycle de l’eau à la Métropole de Lyon

- Simon FERRIÈRE, chef de projet à France Stratégie

11 h 05 | Table ronde 2. Faut-il anticiper des conflits d’usage ? ///// 1h40m30s – 2h36m00s

- Gabrielle BOULEAU, socio-politiste, spécialiste des politiques publiques de gestion de l’eau à l’INRAE

- Pascal BERTEAUD, directeur général du CEREMA

- Elodie GALKO, directrice générale de l’agence de l’eau Adour-Garonne

- Martin GUTTON, délégué interministériel chargé de la gestion de l’eau en agriculture

Résumé des interventions

Intervention Cédric Audenis, commissaire général par intérim de France Stratégie

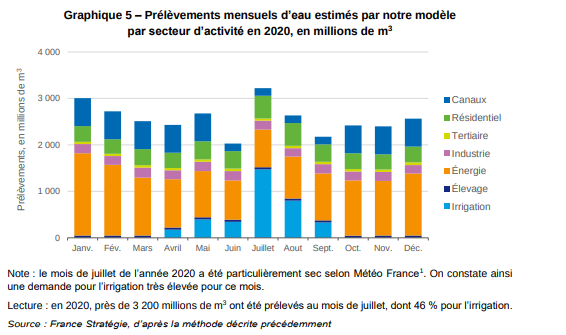

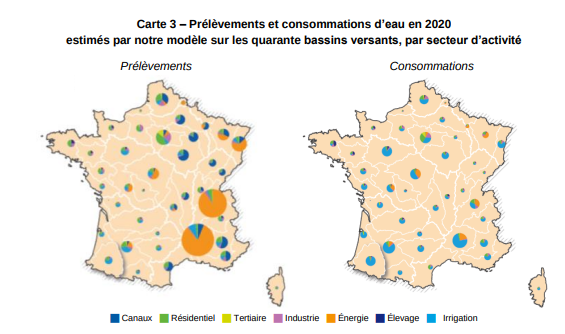

Le commissaire général de France stratégie l’affirme, « les sujets environnementaux, heureusement sont très présents depuis une dizaines d’années depuis la COP21 mais l’eau, ce n’est le cas que depuis récemment avec 2022 et l’épisode de sécheresse répétée ça a aidé à la prise de conscience ». La modélisation de la ressource en eau (l’étude EXPLORE2 que nous verrons ci-dessous) était déjà dans les tuyaux… Mais pour anticiper les conflictualités autour de l’eau, il fallait encore pouvoir comparer cette étude prospective à une autre prospective, celle de la demande en eau (demandée par Elisabeth Borne alors première ministre en 2023 sous l’impulsion du Secrétariat générale à la planification écologique). La difficulté de l’exercice est importante, car les études de prospective ont l’habitude d’être à une échelle nationale. Mais la gestion de l’eau est territorialisée (l’eau ne se transporte pas). C’est un horizon à 2050 qui a été choisi, avec une modélisation de la demande déployée sur plus de 40 bassins versants sur le territoire métropolitain. Autre contrainte, la gestion de l’eau est infra annuelle: en été, quand la quantité d’eau est moins abondante, la demande augmente, notamment celle de l’irrigation des cultures. C’est un pas mensuel qui sera considéré.

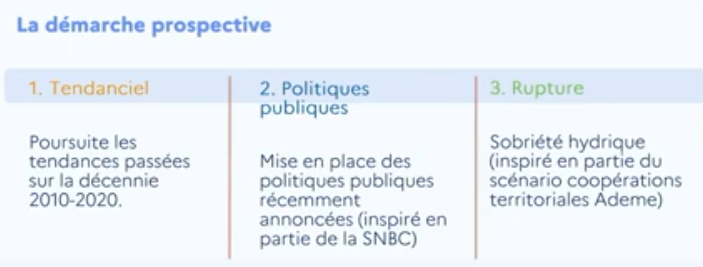

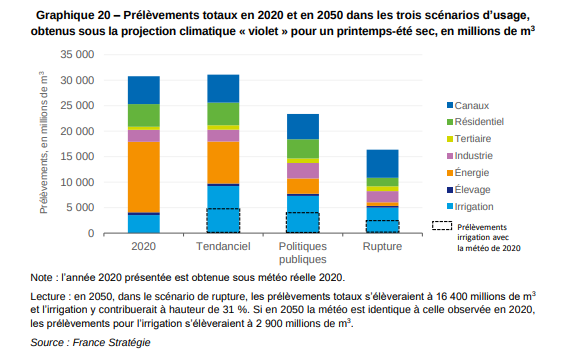

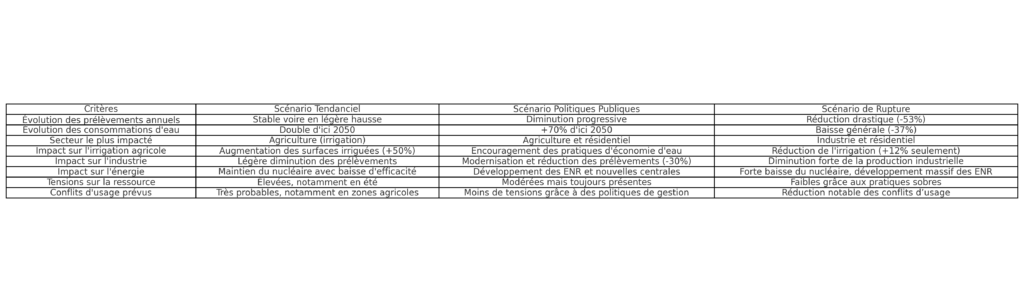

3 Scénarios envisagés:

- un scénario des politiques publiques prises actuellement,

- un scénario tendantiel

- un scénario dit de rupture

Il s’agit de quantifier les tensions en eau au niveau des 40 bassins versants afin d’anticiper les conflits d’usage: une première publication sera disponible à l’issu du 1er trimestre 2025.

Intervention Antoine Pellion, secrétaire général à la transition écologique

Le sujet de l’eau est au moins aussi important que la baisse nécessaire des effets de serre, afin de prendre en compte les limites de la planète. Le scénario climatique de référence est celui d’un réchauffement avec une hausse de 4°C (Christophe Béchu). Il faut considérer que le volume d’eau utile nette de l’évapotranspiration va fortement diminuer (jusqu’à 50 milliards de m3 de baisse = quasiment le double de la totalité de ce que l’on prélève, 10 fois ce que l’on consomme aujourd’hui). Au niveau national, c’est ce qui sera observée, mais le changement des usages va se poser en regardant les territoires.On ne part pas de rien (les comités de bassin, les SAGE existent) mais il faut avoir une grammaire commune. Il faudrait aller plus loin que les 40 bassins versants, il faudrait aller au niveau des SAGEs. Il y aura un vrai travail à faire au niveau de la donnée, avec quelques points d’amélioration. Des changements drastiques (des usages) seront parfois à mener. La baisse de la ressource est certaine : c’est la répartition fine à l’échelle locale qui reste à établir. Les usages devront changer au delà du marginal. Le « Plan Eau » est une première marche, avec un objectif de sobriété de 10% d’ici à 2030. Mais c’est faible par rapport aux enjeux devant nous. Il faut des investissements et un projet économique de territoire avec les collectivités, les activités, les agricultures.Sinon les conflits d’usage vont s’intensifier. Michel Barnier et François Bayrou ont annoncé une grande conférence nationale sur l’eau.

Comment pourraient évoluer la ressource et la demande en eau d’ici à 2050 ? par Eric SAUQUET, directeur de recherche en hydrologie à l’INRAE et Hélène ARAMBOUROU, adjointe au directeur du département Développement durable et Numérique à France Stratégie

Intervention d’Eric Sauquet : sur EXPLORE 2

Note: Le projet Explore2, coordonné par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et l’Office International de l’Eau (OiEau), vise à actualiser les connaissances sur l’impact du changement climatique sur l’hydrologie en France métropolitaine. Lancé en juillet 2021 et prévu jusqu’en 2024, il s’appuie sur les dernières publications du GIEC pour évaluer les effets du changement climatique sur les ressources en eau au cours du XXIᵉ siècle. Le projet implique un consortium scientifique comprenant des partenaires tels que Météo-France, le BRGM, l’ENS-PSL, Sorbonne Université, l’IRD, le CNRS et EDF. Les résultats obtenus sont destinés à soutenir les acteurs locaux dans l’adaptation de leurs stratégies de gestion des ressources en eau. Les résultats sont partagés sur le portail « DRIAS, Les futurs du climat », une initiative mise en œuvre par Météo-France en collaboration avec la communauté scientifique nationale du climat. https://www.drias-eau.fr/accompagnement/carteFicheResultatsExplore2/

Eric Sauquet vise une diffusion facile des résultats basée sur le partenariat entre scientifiques et acteurs de l’eau.

Exercice de modélisation numérique du climat et de l’hydrologie à l’échelle fine

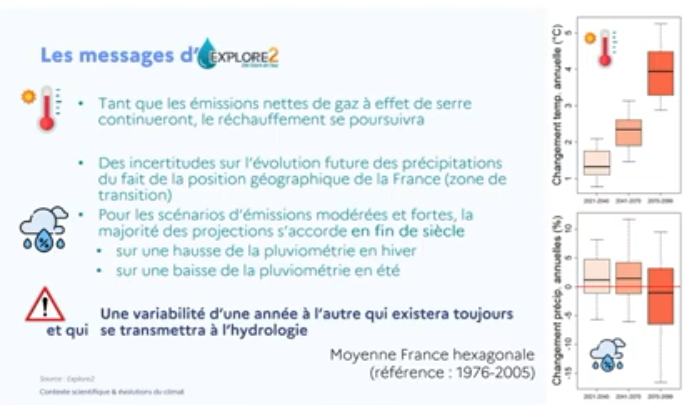

3 scénarios climats utilisées issus du GIEC (RCP2.6; RCP4.5; RCP8.5), modèles climats globaux et régionaux

Hausse pluviométrie en hiver et baisse pluviométrique en été en fin de siècle

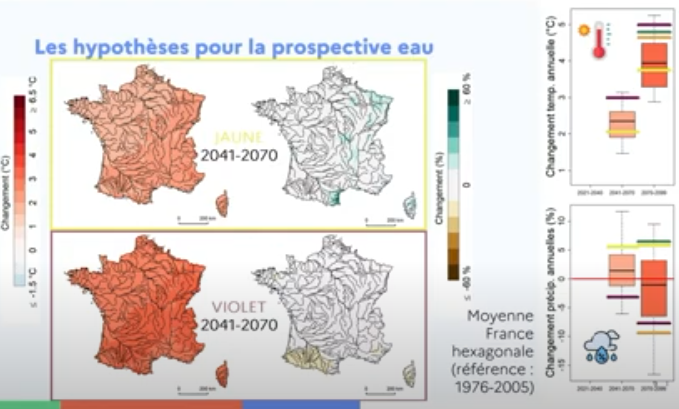

2 climats retenus pour la France pour envisager les forçages climatiques sur la question de l’eau :

Climat « Jaune » – températures modérées et précipitations positives importantes

Climat « Violet »- températures plus chaudes et climat sec contraste saisonnier

Intervention d’Hélène ARAMBOUROU: la Prospective

- Ressource en eau disponible en baisse de 14% depuis 15ans selon la SDES (Service des données et études statistiques)

- La ressource devrait diminuer de moitié dans le sud-ouest de la France

- Les conflits d’usages vont s’intensifier

Sc2 politiques publiques: simulation implantation d’EPR, réindustrialisation volontariste

Sc3: rupture= sobriété hydrique de toute activité humaine

*SNBC: stratégie nationale bas carbone

7 secteurs simulés.

- Pour l’énergie, ce sont les centrales nucléaires, très gourmandes en eau, qu’il faut considérer

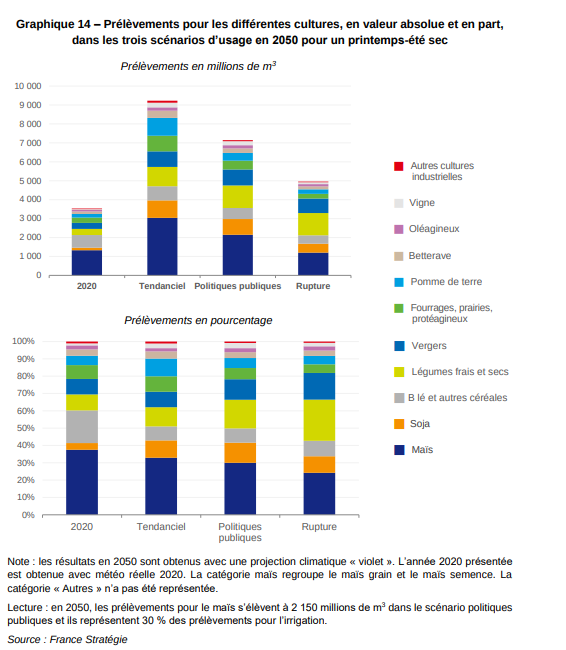

- Pour l’irrigation, activité très dépendante des conditions météorologiques, la pire projection est envisagée avec l’alternance d’une année pluvieuse et d’une année sèche

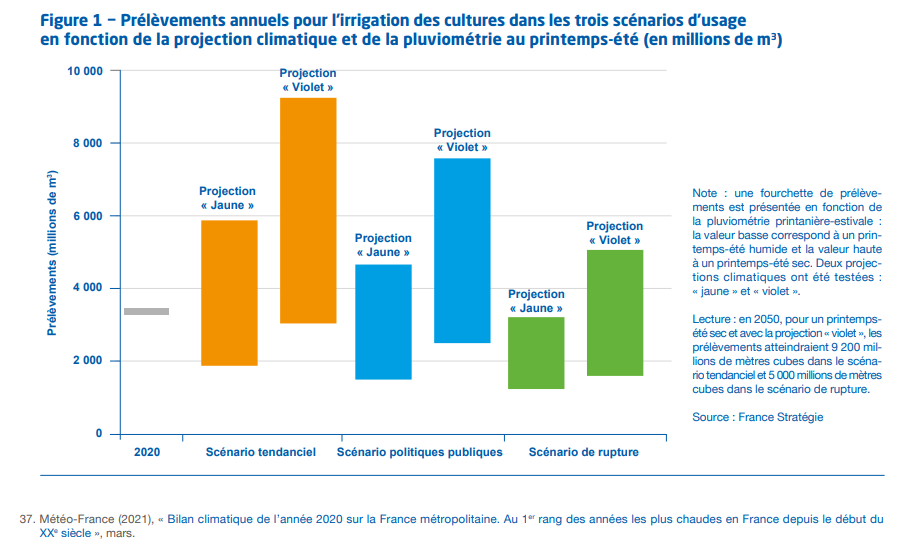

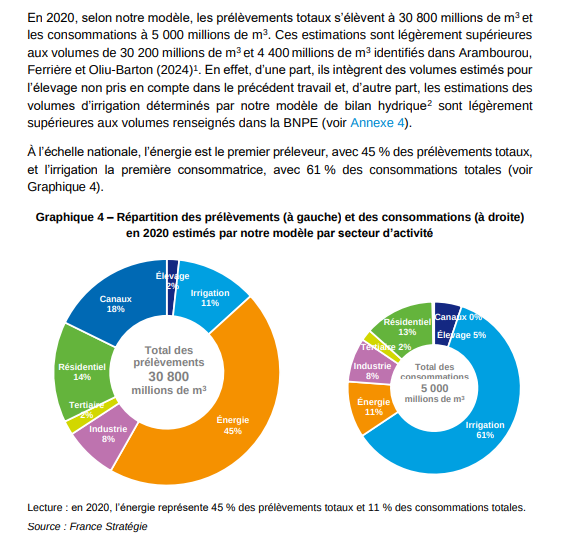

Il s’agit aussi de quantifier les prélèvements et les consommations* (part évaporée). Le pire scénario envisagée étant celui d’un scénario climat violet lors d’une année où la météo serait sèche au printemps et en été.

*consommations = c’est-à-dire la part du prélèvement non directement restituée au milieu

Ci-dessous, le rapport publié de France Stratégie, accompagné d’un extrait de ses conclusions:

Les principaux résultats:

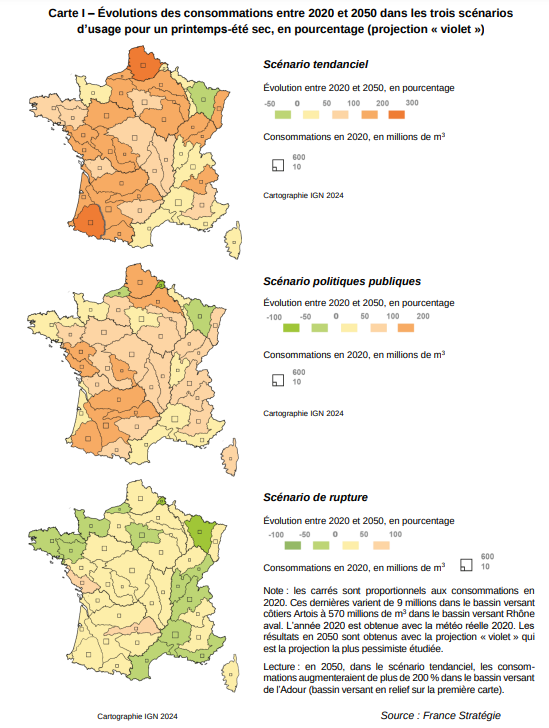

« Dans le cas le plus défavorable que nous avons simulé (projection climatique « violet »),

les consommations doublent dans le scénario tendanciel et augmentent de plus de 70 %

dans le scénario politiques publiques. Dans ce scénario, les consommations atteignent

2 200 millions de m3 en juillet, l’agriculture y contribuant à hauteur de 90 %. Les

augmentations de consommations sont inégalement réparties entre les territoires. Ainsi,

dans les bassins versants de l’Escaut et de l’Adour, dans le scénario politiques publiques

les consommations triplent du fait d’une croissance de la demande en eau d’irrigation (voir

Carte I page suivante). »

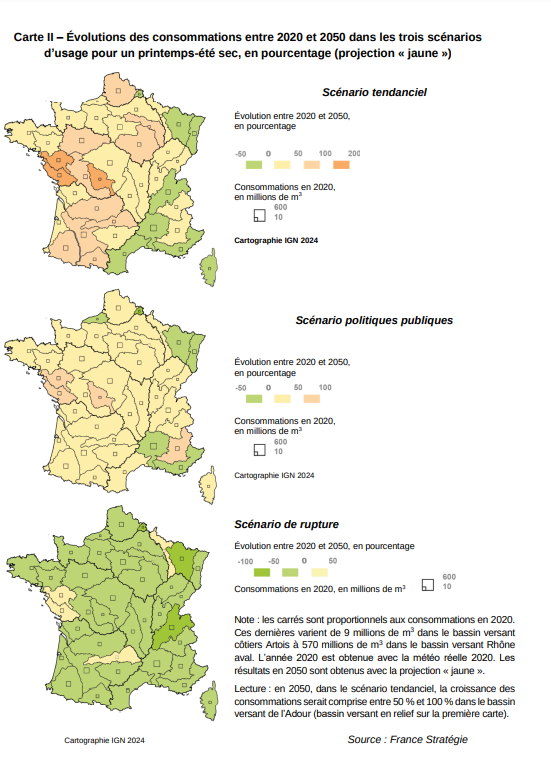

« En utilisant une projection climatique moins pessimiste (projection climatique « jaune »),

les consommations augmentent de 40 % dans le scénario tendanciel et diminuent dans

les scénarios politiques publiques (-11 %) et de rupture (-37 %). Dans le scénario politiques

publiques, elles augmentent au maximum d’environ 80 % et ce dans deux bassins

versants (la Loire aval et les fleuves côtiers du sud de la Loire) et sont inférieures à 50 %

dans la majorité des bassins versant (voir Carte II ci-après).

Toutefois, quelle que soit la projection climatique utilisée, pour un printemps-été sec, les

consommations augmentent pendant la période printanière et estivale, excepté pour un

cas étudié : le scénario de rupture simulé avec la projection climatique la moins pessimiste.

La croissance des consommations est liée au changement de composition des

prélèvements : les prélèvements pour l’irrigation deviennent majoritaires tandis que ceux

pour l’énergie diminuent. Or l’irrigation a cette particularité de consommer la majorité de

l’eau prélevée en raison de l’évapotranspiration des plantes. Seul le scénario de rupture

permet de contenir les consommations à l’horizon 2050 à un niveau proche de celles

observées en 2020, quel que soit la projection climatique utilisée, notamment grâce à l’effet

combiné d’une croissance régulée des surfaces équipées en irrigation et du

développement des pratiques agroécologiques. La maîtrise de la demande en eau

d’irrigation nécessitera ainsi la mobilisation de différents leviers. »

« Ces résultats emportent deux conséquences majeures. D’une part, avec la part croissante

de l’irrigation dans les prélèvements, les prélèvements et les consommations seront

davantage concentrés sur les mois les plus chauds de l’année, quand la ressource en eau

est au plus bas dans les nappes alluviales et les rivières. D’autre part, l’augmentation des

consommations devrait avoir des effets sur le fonctionnement des milieux aquatiques et

sur les usages en aval, car moins d’eau sera restituée aux milieux. Ceci pourrait non

seulement affecter durablement les écosystèmes, mais aussi contribuer à l’intensification

ou à l’émergence de conflits d’usage. »

Sur la carte de France, on voit à quel point la région des Deux-Sèvre est concernée par les risques …et de futurs conflits d’usage.

En conclusion – Les principaux enseignements du travail de prospective:

- Prélèvement pour l’énergie est à envisager en baisse grâce aux fermetures des centrales nucléaires vétustes et à la modernisation des circuits de refroidissement notamment dans les régions du Rhône et du Rhin

- Augmentation prélèvement irrigations et des consommations (x2)

- L’irrigation va tirer la croissance de la demande en eau (prélèvements entre mai et septembre )

Tableau récapitulatif par scénario (co-construit avec ChatGPT)

Intervention Eric Sauquet:

« Il y a deux modèles, l’hydrologie surface et de recharge. La recharge potentielle aquifère est en hausse dans le nord, et il y a risque sur dans le sud de la France avec une baisse du VCN10 estival «

Table ronde 1. Les usages de l’eau en France, quelles perspectives ? Comment gérer l’eau en collectif que ça soit bénéfique pour tous les acteurs ?

Simon Ferrere:

L’eau n’était pas politique et elle était restée dans l’ombre…dans les mains d’experts d’ingénieurs autour de grands ouvrages. On a mis 10 villages sous l’eau!! On vivait dans un monde d’abondance de l’eau – ça a touché en 2022: 700 communes privés d’eau. On se rend compte qu’on change de paradigmes – ce sujet technique qui n’était pas dans le débat public. Dès le « Plan EAU », a été identifiée le besoin de prospective: tout le monde doit se l’approprier et prendre en compte les milieux aquatiques.

Luc Servant (Chambre agriculture):

L’eau est indispensable pour l’agriculteur. Mais…trop d’eau ou pas d’eau, ce n’est pas bon. Le statut de notre activité est et doit rester particulier: il s’agit de notre souveraineté alimentaire, de nos paysages , de la biodiversité.Depuis 20 ans on subit le changement avec des sécheresses et des humidités plus marqués. Quelle place on veut laisser à l’agriculture dans nos territoires ? Car l’agriculture, c’est le dynamisme économique. L’agriculture ne pourra prendre l’eau qu’elle veut. Mais on importe plus de la moitié que ce qu’on consomme (produits issus d’ailleurs de territoires qui ont moins d’eau que nous!). Depuis 1992, et en 2006 à nouveau, il y a des limites aux prélèvements et on doit s’adapter aux limites du milieu.

Anne GrosPerrin (métropole Lyon) :

Il faut remettre l’eau au cœur du débat public. Avec les évolutions végétales et les sécheresses intenses, Lyon est la ville qui s’est la plus réchauffée. On fait face à des inondations fortes. Et nous sommes aussi à l’épicentre de pollutions industrielles majeures. Malheureusement, la vision long terme du cycle de l’eau pas compatible avec le temps politique. Et pourtant, il faut l’inscrire dans la stratégie. Il y a 2 problèmes : la quantité d’eau et la qualité (et l’un aura un impact sur l’autre !). L’eau doit être prise comme matrice de nos politiques publiques notamment pour l’urbanisation : il faut intégrer l’eau dans toutes les stratégies-cadres. Nous avons un plan eau potable 2035, avec un objectif de sobriété de 15%, on lance les villes perméables pour garder l’eau sur le territoire et améliorer l’infiltration dans les nappes, et on s’est saisi de la compétences Gemapi déjà transférées en 2018 mais incluses dans la stratégie en 2023. Le passage en gestion publique a permis la protection de ressources et le droit à l’eau en aval et une tarification solidaire et environnementale de l’eau. La reconquête est sur la qualité de l’eau. Les zones de captages doivent être protégées, et la lutte contre les micropollutions, durcie.

Christian Lecussan:

Les industries étaient historiquement (fin 19ème, début 20 ème siècle) à côté de l’eau car elles avaient un besoin d’eau mais surtout un besoin d’énergie. L’eau est le marqueur le plus tangible du changement climatique, contrairement au CO2 qu’on ne voit pas trop…On a déjà connu des changements climatiques mais on sait que ça va continuer et que ça va s’intensifier. Une nouvelle approche de gestion de l’eau est nécessaire car la ressource a changé, donc les conditions de son usage doivent changer. Le caractère quantitatif et qualité est pris en compte mais DCE récente (…) . Jean Jousel, le glaciologue français n’a pas été pas écouté il y a 50 ans quand il parlait des causes du changement climatique. Il faut agir.

Luc Servant:

Quels sont les enjeux de l’eau et de l’agriculteur? L’irrigation permet de sécuriser la production..mais pas seulement. Elle permet la diversité des productions (notamment à fortes valeurs ajoutée). L’irrigation permet la diversité des cultures, et l’eau est donc accélérateur de transition (si on pense basculer vers une alimentation plus végétale.). Cela va dépendre des territoires; on a arrêté l’irrigation sur certains territoires mais limiter les prélèvements, on arrivera pas partout malgré tout. Le rapport Roussel et Martin montre la limite, par exemple pour le marais poitevin. Le Varenne de l’eau a eu lieu. Il y a des enjeux de stockage : est ce qu’on se donne les moyens de stocker ? 3 milliards de m3 sont prélevées pour l’irrigation .

Simon Ferrere –

La relance nucléaire est à prendre en compte: les nouvelles centrales seront implantées en bord de mer ou sur des sites existants en eau douce (Le Buget, Ain). Il y aura de nouveaux sites en rivières. Par exemple, la diminution du débit du Rhône à considérer est de 30% car les fontes du manteau neigeux vont diminuer. Le type de circuits (fermés, ou ouverts qui résultent en plus de prélèvements). Un sixième des prélèvements nationaux portent sur 8 réacteurs. Ok mais 20% de réduction en eau est nécessaire en amont et en aval en tenant compte de la limite du milieu aquatique.Le barrage hydroélectrique ou barrage est utilisé comme un soutien étiage, car il fait du stockage d’eau: c’est cette pratique qui va peut être se démocratiser en tant qu’usage secondaire des ouvrages. On attend 30 % d’augmentation de la production hydroélectrique. Le barrage a un impact sur la qualité de l’eau, la biodiversité et l’évaporation. Des consommations ne sont pas pris en compte: on compte 1 milliard m3 en evaporation contre 5 milliards m3 nécéssaires aux usages.

Intervention journaliste : « Chacun défend son affaire là »

Anne GrosPerrin:

L’usager domestique représente 26% de la consommation nationale . Une tarification solidaire et environnementale de l’eau est indispensable, couplée à la sobriété, à l’universalité du droit d’accès à l’eau et à la solidarité envers les plus démunis.

Affirmons la valeur sociale de l’eau: 1m3 n’est pas un mètre cube.L’eau paye l’eau mais l’usage essentiel n’est pas l’usage de loisirs ou l’usage professionnel. Quelle est la stratégie agricole? En partenariat avec l’agence de l’eau et la DDT, la nappe d’accompagnement du Rhône a vu de nombreuses pollutions industrielles et agricoles: 6 captages sur 9 sont fermés. Les aire de captages sont à reconquérir et nous devons aller vers la diminution des pollutions à la source. Et il nous faut un plan micropolluants.

Intervention journaliste (à Christian Lecussan) : Êtes vous dans ou hors les clous?

Christian Lecussan

50 sites industriels ont été visés dans le Plan Eau dès 2015. C’est 225 millions de m3 en moins de prélevés! Sachant que 80% de l’eau prélevée par l’industrie est relâchée dans le milieu proche du lieu de captage. On est pas resté les mains dans les poches! Je dis merci à France Stratégie pour avoir saisi et expliqué la différence entre prélèvements et consommation,merci. Ça continue car la culture de l’entreprise on a beau changer toutes les têtes, ça reste pareil..

Luc Servant 1h18m19s- 1h21m15s

Cela fait des années qu’on se rend compte que ce que peut donner le milieu en étét se réduit. On travaille sur des outils et des perspectives, nous avions fait un tour de France avec le préfet Bich (la mission Bich) avec Madame Denier-Pasquier de France Nature Environnement. La question de l’eau est partagée par tout le monde, elle n’est pas qu’une question agricole mais de l’ensemble des usages. Il faut répondre aux besoins et voir où on peut aller chercher la ressource disponible. Les PTGE sont sortis à ce moment là. Il y a eu les Assises de l’eau, le Varenne agricole de l’eau pour l’agriculture, qui était une bonne initiative car l’agriculture doit être traitée à par, c’ est un usage à part. Il faut répondre aux besoins des agriculteurs. Les territoires qui ont répondu par exemple le Sud Est avec le barrage de la Durance – ils font du multi-usage mais l’agriculture représente une grande part, leur agriculture elle vit aujourd’hui. Dans d’autres territoires on nous demande de réduire les usages sans nous apporter des solutions (comme dans le SudOuest). Le multi-usages c’est la clé. Il faut prélever cette eau en hiver où la ressource est disponible, pour du multi-usage. Comment stocker l’eau dhiver’

Journaliste: avec detenues de substitution ?? c’est ça?

Luc Servant :

Oui , l’hiver y’a de l’eau et on en garde pour l’été en faisant du multi usages. Une culture ça capte le CO2, ça fait vivre un territoire.

Christian Lecussan

150 milliards euros ont été dépensées. Parfois je réfléchis en tant que citoyen et parfois en tant que industriel… On nous dit que nous devrons payer 20% de plus en redevance de l’eau par an, car des ouvrages sont à remplacer. Mais l’industrie n’est pas là pour payer tout ce qui a à payer.

Anne GrosPerrin

Il faut décliner la tarification selon les usages. Pour les usages non domestiques, le cadrage ne permet pas de différencier les usages industriels, les usages publiques etc. Une progression de la part variable en tranche doit être envisagée. Les premiers m3 vitaux sont gratuits mais il faut faire payer les gros usages.Les industriels nous disent que l’eau ne pèse pas trop dans leur budget – l’eau n’est donc pas si chère.

Questions

Pascal Villeau EDF : quelle comptabilité de l’eau sur les consommations et les prélèvements?

Christian Lecussan : on a des progrès à faire. Peut être faut-il changer le paradigme du m3. Et objectiver l’eau par process de fabrication mais on manque de moyens et de recherches … eau et compétitivité

Luc Servant : En agriculture tout est compte et on a des compteurs. Partout où il y a des tensions les m3 sont comptés.

Simon Ferrerre : Même si les base de données quand même se complètent, les incertitudes se cumulent notamment sur les consommations, les données ne sont pas toujours transmises

Anne Gros-Perrin: Pour l’eau potable on mesure très précisément la consommation

Question avocat en environnement: Constat de la raréfaction des ressources en eau à cause des monocultures intensives de maïs Dès qu’il pleut, on voit beaucoup de ronces donc beaucoup de pesticides: tout ça pour nourrir des bêtes en Amérique du Sud …

Luc Servant : On importe du mais on en exporte pas On essaye du soja Culture intermédiaire / mais Chaque culture a sa place en France

Simon Ferrere: Si on change pas de modèle les prélèvements vont augmenter dans certains bassins.Quelles priorités on va mettre ? Souveraineté alimentaire et industriel? Se nourrir ok mais comment ? Culture utilisée pour nourrir animaux ne faut-il pas végétaliser pour diminuer pression sur ressources ?

Edf hydro – question sur le milieu – La DCE n’intègre pas le réchauffement climatique – comment sanctuariser la protection des milieux?

Simon Ferrere: Rendez-vous ans 3 mois pour la sortie du rapport..

Florence Donnier-Pasquier FNE – merci France stratégie de nous bousculer. Si on ne fait pas de vrai planification écologique.. les territoires en tension vont se multiplier. Les outils comme le PTGE se sont pas déployés partout… Quantitative 20 ans de gestions Ailleurs des dérivesPlanification pas assez preventive

L’usage agricole irrigué représente 6% seulement des surfaces – quelle culture et pourquoi on irrigue, en fonction de l’assiette souhaitable, voilà les questions qu’il faut se poser

Luc Servant : Blé orge on exporte : ce sont des cultures sèches. Mais il faut sécuriser la production chez nous . Il faut une production de diversité de légumes, de protéines végétales: l’eaa sera nécessaire

Question: Réseau d’eau non potable et réutilisation des eaux grises envisageables? Comme à de Paris?

Anne Gros-Perrin

Un double réseau comme à Paris, c’est 4000 km de réseaux: un technosolutionisme inimaginable aujourd’hui. Certes, Haussman a été visionnaire…

Table ronde 2. Faut-il anticiper des conflits d’usage ?

Malheureusement le temps a manqué pour retranscrire tous mes notes, que je partagerai ci-dessous (à considérer en annexe)