Présentation de la controverse

Le sujet que nous abordons porte sur la controverse entourant les réserves d’eau artificielles pour l’irrigation agricole, également appelées méga-bassines ou retenues de substitution. Le contexte de cette controverse est au croisement de plusieurs événements et polémiques récentes. L’année 2022 a été marquée par une sécheresse sévère, avec plus de 70 départements français pour lesquels des arrêtés de restrictions d’usage ont été pris.La répétition de ces épisodes de stress hydrique a profondément impacté des exploitations agricoles aux pratiques d’irrigation jugées “intensives”.Mauzé-sur-le-Mignon (79) a vu naître la première mobilisation de contestation des “méga-bassines”, attirant l’attention médiatique sur la construction d’une “méga-bassine” de la taille de “dix terrains de foot”. A Cram-Chaban (17), c’est un ouvrage de 5 hectares qui risque alors de voir le jour. Mais l’emballement médiatique autour de la question des mégabassines coïncident avec les événements de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Le projet de construction signé avec l’Etat datait de 2018. Il s’agit de construire 16 réserves d’eau dans la région des Deux-Sèvres. Des associations comme de la Confédération Paysanne et Soulèvements de la Terre, organisateurs de la manifestation, ont vu des affrontements violents avec la police, entraînant jusqu’à la dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre décidé par le ministère de l’Intérieur à l’époque en charge de Gérald Darmanin. Pour le conseil d’état : “les Soulèvements de la Terre se sont bien livrés à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.”

Les réserves d’eau

Il existe plusieurs types de réserves d’eau artificielles, conçues pour stocker l’eau et la mettre à disposition pour divers usages (agriculture, eau potable, industrie, etc.). On peut les classer selon différents critères, notamment leur taille, leur mode d’alimentation et leur fonction.

Cette petite vidéo réalisée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne présente les principales retenues selon leur mode d’alimentation.

Voici les principaux types :

Les barrages et les lacs de barrage

Ce sont les plus grandes réserves d’eau artificielles. Un barrage est une structure construite en travers d’un cours d’eau pour retenir l’eau et former un lac artificiel (retenue de barrage).Ils servent à de multiples usages : production d’hydroélectricité, irrigation, alimentation en eau potable, régulation des crues, navigation, loisirs.Il existe différents types de barrages (en béton, en terre, en enrochement), classés selon leur hauteur et le volume d’eau retenu.

Les retenues collinaires :

Ce sont des réserves d’eau de plus petite taille, généralement créées en creusant une dépression dans le terrain et en construisant une digue.Elles sont alimentées principalement par les eaux de ruissellement et les précipitations. Elles sont souvent utilisées pour l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail et la lutte contre les incendies.

Les étangs artificiels

Ce sont des plans d’eau créés par l’homme, de taille variable.

Ils peuvent être alimentés par des sources, des cours d’eau, les eaux de ruissellement ou des pompages.

Leurs usages sont variés : pisciculture, agrément paysager, chasse, pêche, irrigation

Les citernes et les châteaux d’eau :

Ce sont des réservoirs de plus petite taille, utilisés pour stocker l’eau potable à usage domestique ou industriel.Les citernes peuvent être enterrées ou hors sol.Les châteaux d’eau sont des réservoirs surélevés qui permettent de distribuer l’eau par gravité

Les « méga-bassines » ou réserves de substitution :

Ce sont de grandes retenues d’eau artificielles, souvent controversées, destinées principalement à l’irrigation agricole.Elles sont alimentées par des prélèvements dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau en période hivernale, lorsque les ressources sont plus abondantes, afin de les restituer aux agriculteurs en période d’étiage (basses eaux).Elles visent à sécuriser l’approvisionnement en eau pour l’agriculture face aux épisodes de sécheresse

France : Eau, bilan

La question de l’eau douce et son utilisation en France

L’eau douce est une ressource essentielle, et son utilisation en France est un sujet important, notamment dans le contexte du changement climatique. Plusieurs aspects clés se dégagent :

Les prélèvements et la consommation d’eau en France

Prélèvements : Environ 33 milliards de m³ d’eau douce sont prélevés chaque année en France, dont 80 % proviennent des eaux de surface.

Répartition des prélèvements :

- Refroidissement des centrales : 51 %

- Canaux de navigation : 16 %

- Eau potable : 16 %

- Agriculture : 9 %

- Industrie : 8 %

- Consommation : La consommation réelle d’eau est estimée à 4,1 milliards de m³ par an, ce qui représente 12 % des prélèvements.

- Consommation agricole : L’agriculture est le principal consommateur d’eau, avec 58 % de la consommation totale.

Source : https://leblob.fr/enquetes/megabassines

L’irrigation en agriculture

Volume d’eau pour l’irrigation : En 2020, l’irrigation a utilisé 3,4 milliards de m³ d’eau, soit 11 % des prélèvements totaux en France.

Destination de l’eau prélevée pour l’agriculture : 92 % de l’eau prélevée pour l’agriculture est dédiée à l’irrigation, le reste étant utilisé pour l’abreuvement du bétail (6 %) et d’autres usages (nettoyage, etc.) (2 %).

Surfaces irriguées : 1,8 million d’hectares sont irrigués, ce qui représente 6,8 % de la surface agricole utile (SAU).

Cultures irriguées : Les principales cultures irriguées sont :

- Maïs : 38 % des surfaces irriguées

- Blé : 12 %

- Légumes frais, fraises et melons : 9 %

- Évolution de l’irrigation : Face au changement climatique, les surfaces irrigables ont augmenté de 23 % entre 2010 et 2020, témoignant de l’adaptation des pratiques agricoles.

Synthèse :

- Seulement 6,8 % de la SAU est irriguée, la majorité des cultures étant alimentée par les eaux pluviales.

- L’irrigation concerne majoritairement le maïs (38 % des surfaces irriguées).

- La majeure partie des prélèvements agricoles (92 %) est destinée à l’irrigation.

- 58 % de l’eau consommée en France est destinée à l’agriculture pour irriguer 6,8 % de la SAU.

Définitions

Qu’est-ce qu’une mégabassine ?

Afin mieux cerner notre sujet, voici une définition des méga-bassines : selon le site vie-publique.fr réalisé par la Direction de l’information légale et administrative (DILA), une méga-bassine, ou retenue de substitution, est une infrastructure de stockage d’eau de grande capacité, généralement comprise entre 8 et 18 hectares. Ces bassines artificielles et imperméabilisées sont conçues pour sécuriser l’irrigation agricole, notamment en période de sécheresse. Elles sont remplies en hiver, durant les périodes de pluies abondantes, afin d’être utilisées en période de basses eaux.

Selon Magali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat (HCC), et Florence Habets, directrice de recherche au CNRS en hydrométéorologie et professeure à l’École normale supérieure (ENS) – PSL, ces méga-bassines se distinguent des réservoirs traditionnels car elles se remplissent par pompage depuis les nappes comme si les rivières étaient des tuyaux, plutôt que par écoulement naturel. Conçues pour répondre aux crises liées à des prélèvements excessifs, elles fonctionnent comme des réservoirs de substitution, avec un cadre précis de gestion des prélèvements hivernaux.

Toujours d’après Magali Reghezza et Florence Habets , les méga-bassines se remplissent par pompage pendant plusieurs semaines en hiver, mais cette période longue et incertaine, combinée à des prévisions hydrologiques limitées, complique leur gestion. Leur objectif principal est de soutenir et développer l’irrigation, avec une optimisation des volumes même hors périodes de crise. Toutefois, leur coût élevé et les limites des nouveaux sites envisagés, comme dans le projet du Varenne de l’eau, suscitent des débats. Ces infrastructures sont signalées pour leur impact et leur efficacité limitée sur des terrains moins favorables.

Selon le blob.fr, le terme de « mégabassine » n’existe qu’en français. Ce néologisme est loin d’être neutre, car ce sont ses détracteurs qui l’ont inventé. Le mouvement des Soulèvements de la Terre en propose une définition : une mégabassine contient plus de 50 000 m3 d’eau et s’étend sur une surface de plus d’un hectare. Voilà pour le côté « méga ». Mais ce qui lui vaut son surnom de « bassine », c’est qu’elle est recouverte de bâches plastiques qui assurent son étanchéité, comme certaines bassines ménagères. Avant d’être rebaptisée, elle menait une existence plus discrète sous le nom de « retenue de substitution », une retenue alimentée par pompage dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau, comme à Sainte-Soline. Creusée dans le sol et entourée de hautes digues, une telle retenue contient l’équivalent de 150 à 300 piscines olympiques. Son usage est strictement agricole et souvent réparti sur plusieurs dizaines de fermes.

Le collectif militant « Bassine non merci ! » indique que ces infrastructures qui seront remplies avec de l’eau provenant des nappes phréatiques, permettant à 5% d’agriculteurs d’irriguer leurs cultures. Ils indiquent également que ces ouvrages sont subventionnés à plus de 70% par de l’argent public (=60 millions d’€). Le principal financeur est l’Agence de l’eau , elle-même financée majoritairement (70%) par une taxe prélevée sur les factures d’eau des citoyen.ne.s.

Le changement climatique

L’un des principaux éléments déclencheurs de cette controverse est l’intensification du changement climatique, qui impose des défis majeurs en matière de gestion des ressources naturelles, en particulier de l’eau. En France, comme dans de nombreuses régions du monde, les effets du réchauffement global se font de plus en plus ressentir, entraînant des impacts profonds sur l’environnement, l’économie et la société.

Le secteur agricole, fortement dépendant de la disponibilité en eau, est particulièrement vulnérable à ces transformations climatiques. Ainsi la production agricole peut être affectée par la température, les sècheresses , les événements extrêmes, les inondations et les submersions.

Dans ce contexte, les mégabassines sont présentées comme une réponse au besoin d’adaptation du secteur agricole aux contraintes climatiques. Cependant, elles soulèvent des débats en raison de leur impact potentiel sur les écosystèmes et les ressources en eau douce qui sont affectés par les changements de précipitation et la disparition des glaciers jouant un rôle régulateur du débit des cours d’eau.

Selon L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), organisme français créé en 2001, Au 21ème siècle, la France fait face à deux scénarios climatiques distincts : le scénario B2, optimiste, et le scénario A2, pessimiste. Ces deux scénarios examinent l’augmentation de la température, les variations des précipitations, les extrêmes de chaleur et le débit des cours d’eau.

Jusqu’en 2050, les prévisions montrent une élévation de la température similaire pour les deux scénarios, oscillant entre 2,5 et 3,5 °C. Toutefois, après cette date, les divergences se creusent. Dans le scénario A2, une baisse des précipitations de 10 % est attendue d’ici 2050, atteignant jusqu’à -30 % vers 2090. Les vagues de chaleur devraient également se multiplier, avec un quintuplement des jours très chauds dans le sud-est de la France d’ici la fin du siècle, et une prolongation des sécheresses estivales.

Les précipitations extrêmes varieront selon les régions, tandis que les vents violents pourraient diminuer dans le sud. Concernant le débit des cours d’eau, une diminution générale est prévue, particulièrement en été et en automne, avec des étiages plus fréquents et sévères. Par exemple, le bassin de la Seine pourrait voir ses débits chuter de 40 % d’ici 2100. Le rapport du GIEC prévoit une élévation du niveau de la mer de 20 à 51 cm d’ici 2100 selon les scénarios.

Cependant, ces estimations pourraient être sous-estimées en raison de la fonte accélérée des calottes glaciaires. Des études récentes suggèrent une élévation pouvant dépasser 1 mètre, mais ces projections sont encore incertaines et nécessitent davantage de recherches.

En somme, le scénario A2 dépeint une France plus chaude et plus vulnérable aux événements climatiques extrêmes, avec des répercussions significatives sur l’agriculture, la biodiversité et les activités humaines. Bien que des incertitudes persistent, ces projections soulignent l’urgence d’agir pour atténuer le changement climatique. Le scénario B2, bien que plus favorable, anticipe également des impacts notables du réchauffement

L’impact de l’agriculture sur le climat

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme avec une probabilité de 95 % l’origine anthropique du réchauffement climatique, causé principalement par les activités humaines telles que l’industrie, le transport, l’utilisation des bâtiments et l’agriculture. Bien que cette dernière activités ne soit pas le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, elle contribue indirectement au réchauffement via des pratiques telles que la déforestation lie à 80% à l’agriculture réduisant ainsi les puits de carbone.

Le CO2 est le premier gaz à effet de serre ( GES) anthropique ( c’est à dire émis par l’homme. Les émissions de CO2 viennent de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation. L’effet de serre est naturel. D’ailleurs le premier GES es la vapeur d’eau. Sans effet de serre ,la planète serait 33 °C plus froide. mais le CO2 est les autres GES dues à l’Homme augmentent cet effet de serre naturel , ce qui réchauffe le climat…

25 %

L’agriculture est responsable de l’émission d’un peu de CO2 et de beaucoup de méthane et de protoxyde d’azote. En tout c’est 25% des GES.

SDAGE et SAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification visant à assurer la gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques, à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. Il est adopté par le

comité de bassin désigné comme le « parlement de l’eau » du bassin.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est le document d’orientation de la

politique de l’eau au niveau local, compatible avec le SDAGE et doté de la même manière

d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles

avec les dispositions du SDAGE et du SAGE s’il en existe un au niveau local.

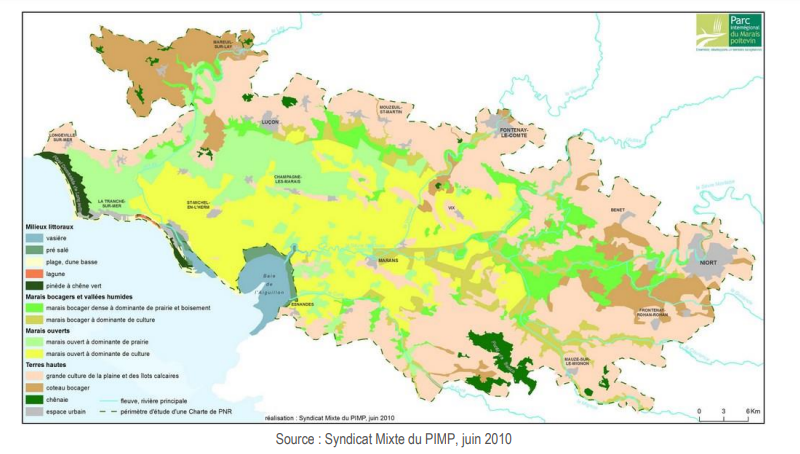

Bassine

Bassine (ou mégabassine) : réservoir artificiel d’eau à usage agricole de plusieurs hectares,

jusqu’à 18 ha pour les plus imposantes en France. A la différence d’une retenue sur cours

d’eau (ou en dérivation d’un cours d’eau) alimentée par l’eau d’écoulement de la rivière ou

d’une retenue collinaire alimentée par les eaux de ruissellement des versants, la bassine est

alimentée par pompage dans une nappe ou dans une rivière. Le schéma ci-dessous illustre

l’ensemble des retenues existantes.

Sécheresse

Sécheresse agricole : déficit d’eau du sol

Sécheresse hydrologique : déficit de débit

Sécheresse météorologique : déficit de précipitations

Bassin versant

Aire topographique délimitée par une ligne de partage des eaux et un

exutoire. Quand des alimentations souterraines viennent d’autres bassins topographiques,

on parle d’aires hydrogéologiques. L’exutoire du bassin versant peut-être une confluence,

un lac, un océan ou une mer

Effet des réservoirs (Di Baldassarre et al.)

« La boucle nommée « effet des réservoirs » illustre le fait qu’une dépendance excessive à l’égard de l’infrastructure d’approvisionnement en eau augmente la vulnérabilité et donc, les dommages potentiels dus aux pénuries d’eau. Cela est lié au fait que la disposition de stockage d’eau réduit

l’incitation à des actions d’adaptation à d’autres niveaux (mesures d’économies d’eau ou de réduction de la dépendance à l’eau), augmentant ainsi les effets négatifs des pénuries d’eau lors de sécheresses graves. » (F. Habets)

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Il s’agit de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, qui établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Cette directive engage les pays de l’Union européenne à reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, avec pour objectif d’atteindre le « bon état » des masses d’eau d’ici 2015, échéance pouvant être prolongée jusqu’en 2027 dans certains cas. Elle concerne tous les milieux aquatiques, qu’ils soient terrestres, souterrains ou maritimes. Sa mise en œuvre se traduit notamment par l’élaboration de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et de Programmes de Mesures (PDM) au niveau des bassins hydrographiques.

Proposition de deux vidéos à velléité de proposer de la médiation de contenus scientifique sur le contexte de la controverse

Deux documents très intéressants si on s’intéresse à la gouvernance de l’eau par les comités de bassin et à la question de la gestion des coûts :

Merci de ne pas diffuser les ressources transmises..